« On croit que tout commence par un jardin. Mais ça commence avant. Longtemps avant. À un endroit que je n’arrive pas à distinguer. Un trou que personne ne soupçonne. Pas même moi. J’ignore que j’ai oublié. Et de cette ère qu’arbitrairement je décide nouvelle, je dis : Tout commence par un jardin. Celui que ma grand-mère a dessiné. Dessiné est un grand mot, disons qu’elle a choisi des arbres fruitiers et décoratifs, semé des graines vivaces, organisé un potager. Le tronc couché d’un vieil arbre y sert de banc. Un lierre court sur la façade de la petite maison. Un massif de forsythias et des lilas mauves font les printemps, des rosiers cernent un parterre de narcisses, des iris prolifèrent à côté de pavots orange et rouge. Il y a l’éternel paysage des murets, où s’accrochent des polypodes, et puis les pelouses de pâquerettes et boutons d’or, les talus où fleurissent les carottes sauvages, les trèfles aux fleurs sucrées, les coquelicots et saxifrages. C’est un monde en miniature, où s’agitent des conspirations métaphysiques dont nous ne saurons rien, mais qui bouleverseront peut-être le continent dans cent mille ans, plus loin encore ou jamais. Comment savoir ce qui se trame dans l’ordinaire des choses, dans leur apparente banalité ? On sait bien qu’échappent à notre acuité les lois qui font voleter les hirondelles dans les colonnes de moustiques et essaims d’éphémères, conçoivent l’architecture des petits serpents ou des toiles d’araignée, agencent les chants et ballets de tout ce qui vit. On peut devenir métaphysicien en regardant un talus. J’ai cinq ou sept ans. Une grandeur inconnue me monte à la tête quand j’arpente ce jardin. Dans l’herbe courent des poules, un voisin élève des dindons, un autre a des ruches. On ne les voit pas, elles colonisent le revers d’un haut mur. Les abeilles viennent boire l’eau des papyrus qu’on sort l’été de la maison. Les plantes que préférait Mémé, dit mon grand-père.

Tout commence par un jardin. Où l’on converse avec ce qui nous précède et qu’on ne voit plus.

Enveloppant la morte qui se cachait dans les buissons et les fleurs, esquissant une auréole au-dessus de l’ombre, une sainte y planait elle aussi. Elle m’a accompagné tout au long de mon enfance – et même bien avant que je naisse. Je ne prononce pas son nom sans craindre les sarcasmes. Ou des haussements de sourcils. Je dis sainte au sens que lui donnent les catholiques. Mais je la décanonise, imitant d’autres avant moi, pour la tutoyer comme quelqu’un de la famille. Aujourd’hui encore, je ne peux lire certains de ses textes ou les paroles qu’on a retranscrites à la toute fin de sa vie sans être bouleversé. Sans que je puisse bien expliquer en quoi, j’ai tôt senti que son monde intérieur s’apparentait au mien. Il ne s’agissait pas de nos croyances, car je ne partage pas les siennes, mais de cette tension amoureuse vers un invisible visage. Je pensais parfois : Tu es donc une sorte de sœur. Le lien entre nous était toutefois plus compliqué. Un saint, quel que soit le milieu où il ou elle émerge, est aussi cela : une formidable figurine avec laquelle converser de notre propre vie, pour y lire des signes qu’on n’est pas seul à être ce qu’on croit. D’autres jouent ce rôle et viennent à notre aide, artistes ou saints laïcs – de ces intransigeants qui, comme elle le jour de sa mort, s’inquièteront encore de dire : Il me semble que je n’ai jamais cherché que la vérité.

Le temps des dévotions et des moqueries passé, relisant un jour l’histoire de son âme, je me suis reconnu en elle enfant. Ce fut un choc. Comme elle, j’avais été séparé nourrisson de ma mère ; ma grand-mère s’était occupée de moi. À l’âge où la sainte perdit sa mère, je perdis ma grand-mère. De lutin bavard, j’étais devenu taciturne ; la mort de sa mère la rendit timide et réservée. Pourquoi adolescent, presque à l’âge où elle est entrée au Carmel, ai-je songé au monastère ? Je ne savais pas ce que j’y voulais trouver. Ni un retrait du monde, ni une communauté, ni Dieu en quoi je ne croyais plus. Mais j’y découvris qu’écrire m’ouvrirait ce non-lieu que je semblais chercher. Dès lors, littérature et sainteté ont eu en moi un improbable rendez-vous. À trente ans, j’ai dû rester allongé une année dans un lit. J’y ai vu ma mort de près et aussi l’amour de ceux qui se sont occupés de moi. J’en suis revenu. Elle, c’est la tuberculose qui la rongeait. Des mois d’agonie. Et pire peut-être : tout ce à quoi elle avait cru s’était éclipsé. Un grand massacre avait dévasté sa volière intérieure. Les êtres surnaturels, et tous les morts aimés, ne faisaient plus sentir leur présence. Le Ciel s’était brouillé. Elle entendait une voix venue du fond d’elle-même répéter : Il n’y a que le néant. Rien, rien, il n’y a rien après. J’avais vécu de tels assauts. De cela personne ne peut vous soigner durablement, et je ne crois pas qu’on en guérisse. Une chose est de ne croire en rien quand la pleine santé nous sourit, une autre d’entendre malade une voix qui assène que la glissade se termine dans la fosse sans double-fond des tombes. Avait-elle soupçonné que Dieu est cette béance où on finit par sombrer ? Sans oser rien espérer de plus. Sans rien pouvoir léguer que la dignité d’affronter le néant devant. Sans rien découvrir de plus beau que la joie toute pure d’aimer. »

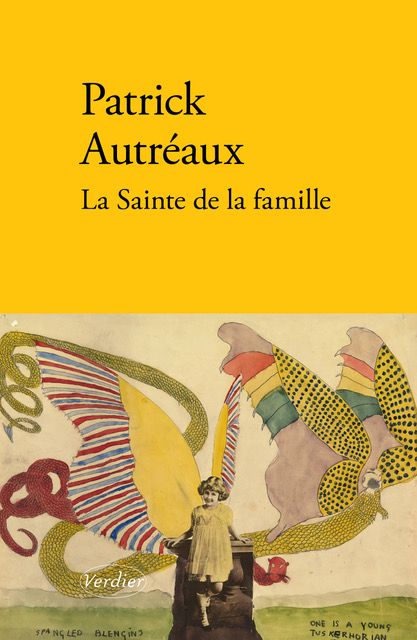

Verdier, 2023

A paraître le 12 janvier 2023

L’enfant a cinq ans quand on lui l’annonce de la mort de sa grand-mère. Tout ce qui précède ce premier deuil semble effacé de sa mémoire jusqu’à ce que, devenu jeune homme, il traverse lui-même une maladie grave. Tandis qu’il relit un jour des écrits de Thérèse de Lisieux, se révèle à lui un coin inconnu de sa grande volière intérieure. Et c’est dans un dialogue avec la sainte qu’il rassemble les traces du passé : ces émotions enfouies et questions sans réponse, ce délaissement où l’on se croit et que personne ne vient apaiser, ce si humain qui disparaît plus vite que les chairs.

La Sainte de la famille inaugure un cycle autobiographique intitulé Constat.

Conçu en plusieurs livres indépendants, ce projet en cours fait écho, par bien des aspects, à mes écrits inauguraux, mais j’explore ici des lieux et temps que je n’ai pas creusés dans mes précédents livres. Parti d’une remarque de Ferdinando Camon : Partout où je suis passé, je suis un non-reconnu, un expulsé, un non-accepté : famille, pays, monde littéraire, monde catholique, Parti communiste, psychanalyse, j’y évoque l’impossible place que donne l’écriture à celui qui s’en empare. Conscient qu’écrire, c’est rompre les amarres de toute docilité. Je réinterroge ainsi un parcours social, ses obstacles et ses détours.