Abordo, 2018

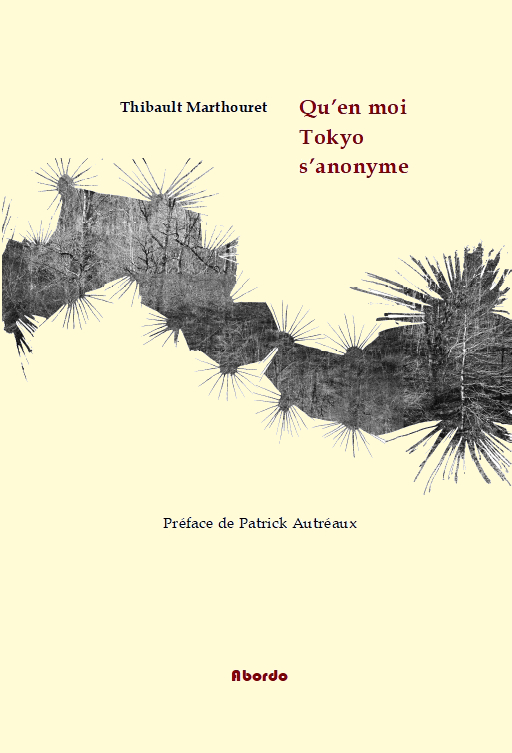

Préface au recueil Qu’en moi Tokyo s’anonyme de Thibault Marthouret (Editions Abordo) à paraître le 27 octobre 2018.

Rêverie ou critique, une préface prend souvent forme de ces petits amas coquilliers qu’on voudrait sculpter en majesté après avoir fait son festin de fruits de mer. Car déambuler dans un livre de poèmes, c’est avancer ses grandes mâchoires avides sur des mots et phrases qui font venir à la bouche le goût des basses eaux ou des sous-bois, des terrains vagues ou des zones franches, et qui soulèvent en soi l’engrais sauvage d’autres mots, d’autres phrases. C’est en tout cas l’expérience que fera vivre Qu’en moi Tokyo s’anonyme.

Laissons-nous donc entraîner sur le chemin incertain qu’ouvre l’anneau constricteur d’un œil vide, portail annonciateur d’un buissonnement d’images hybridées, sorte de flore nouvelle, née d’un monde résolument marqué par l’Anthropocène.

La poésie ramène au temps de notre originelle myopie, quand on voyait le monde précisément mais de très près seulement, que les visages importaient moins que les voix. Toutefois pas d’itinéraire fléché à attendre ici de cette voix silencieuse qui nous fait pénétrer sans impudeur dans le petit monde de ses trouvailles. Le temps y est bousculé et nous maintient dans le vortex d’une époque où l’usure s’étend inéluctablement, où l’entropie nous fragmente et déréalise. Et où, comme une pie ou un rat du désert, le poète semble rassembler la marge du contemporain en un nid kaléidoscopique. Une digestion est à l’œuvre, nous sommes prévenus : j’ai absorbé tout Tokyo.

Les poèmes de Thibault Marthouret sont de toute évidence le résultat d’un pouls discret, humble moins par vertu que par instinct. Et peut-être sont-ils les élaborations – des excroissances – de forces et de silences entêtés. Des poèmes mais façonnés en un souterrain melting pot où se sont glissés d’irréductibles débris, poussières de visions, de sons, associations d’images – autant d’impuretés que l’espièglerie érotique de son premier recueil, En perte impure, distillait déjà.

Ces poèmes pourtant ne procèdent pas de l’obsession du collecteur mais plutôt de l’apparent arbitraire de l’enfant qui joue. Apparent puisqu’il y a bien choix et logique sous-jacente, puisqu’aussi ces textes ont une densité qui doit plus à des empreintes dans la mémoire, cette lionne pleine qui rode, qu’à des souvenirs.

Ramasser des mots et des images pour discerner en un homme l’enfant qu’on peut tutoyer, c’est un peu ce que l’on fait en lisant. Et il y a un portrait qui joue à cache-cache dans ces collages où un étourneau imite John Cage, où surgissent des coyotes hurlant, une simple feuille de zinc et des pins rouges écorchés, un butin de bois flotté et de reflets sur des vitres, des galops effarouchés dans les conduits de ventilation, où vibrent avec étrangeté des mots surpris dans une bouche inconnue, autant de fragments qui font saillie sur la scène intérieure comme des projectiles égarés et réveillent incidemment des mystères venus de loin, conduisant loin : qu’est-ce qui bourdonne dans la mouche ?

Débris encore. Et que le temps devenu écriture collecte et compose. En avertissement, Thibault Marthouret laisse entendre que la logique subvertie ici est celle des injonctions anciennes, qui ont tant à voir avec notre bouche et ce qui la traverse ou remplit : mâcher ses mots ou pas, avaler des couleuvres, tourner sept fois sa langue ou ce terrifiant donner sa langue au chat (quand on sait ce qu’il infligera à la mouche, la menace est sérieuse). Shrapnels eux aussi venus de loin, ces injonctions émergent au fil du livre et semblent, dans le flux des mots et des jours, aussi irréductibles (seulement apprivoisables) que les nombres premiers.

En glaneur méthodique, Thibault Marthouret nous propose une sorte d’installation. Et le livre entier pourrait être l’œuvre d’un enfant pica, qui ferait une rosace des objets incongrus qu’il a ingurgités. Un art de la nature morte s’y déploie. Still life donc. Où se condensent une présence et une voix, où l’on devine un sourcil un peu sadique, où le ver de l’humour empoisonne le fruit, où un malin va-et-vient s’instaure entre bruits et animaux, entre réfrigérateur et lombric, entre vocables anglais et images chirurgicales, entre un orage qui trépane la montagne et un incendie qui étripe la ruine. Still life qui fait poser la mouche renversée, en place de deux amants qui dorment, ou sectionnée par le chat ou pirouettant autour du lustre. Still life qui nous plante devant quelque mystère d’où monte nous étourdir la vapeur concassée des mots.

Souvenons-nous qu’en exergue est citée La Passion selon G.H. de Clarice Lispector, qui avait si bien décelé le tempo métaphysique, oraculaire même, pulsant dans la tache d’un cafard écrasé.

Que le petit, le fragile, l’inaperçu, le réprouvé inscrivent dans ces poèmes leurs sinuosités scripturaires, aucun doute là-dessus. Le réprouvé surtout, avant qu’il devienne dégoût. Le débris d’avant le mot débris.

Et c’est ce que la poésie nous rend peut-être de ce temps antérieur aux injonctions et réprobations toutes faites, époque qui n’existe plus que dans un dépotoir intérieur où un jour on se met à piocher pour construire des radeaux de liberté, afin que l’océan sortant du torrent nous entraîne vers ce large d’avant le langage – là où nous nous anonymons.